Teil I: Das große Blutbild – Besonderheiten beim Greyhound

Beim großen Blutbild werden die zellulären Komponenten des Blutes, also rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen (Thrombozyten) gezählt bzw. berechnet.

Erythrozyten

Rote Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff durch den Körper und werden im Laborbefund typischerweise als Hämatokrit (Hkt) ausgewiesen. Der Hkt bezeichnet den Anteil aller zellulären Bestandteile – die Erythrozyten machen davon 99% aus – am Volumen des Blutes. Eine Anämie geht in der Regel mit einem Mangel an Erythrozyten (Erythrozytopenie) einher. Die Anämie wird als eine Verminderung der Hämoglobin-Konzentration im Blut definiert. Hämoglobin ist ein Protein, welches Sauerstoff bindet und das sich im Blut ganz überwiegend in den Erythrozyten befindet. Anämische Hunde sind leicht ermüdbar. Das Zahnfleisch ist hellrosa. Die Luft wird bei Belastung knapp. Um die Sauerstoffversorgung der Organe weiter zu gewährleisten, reagiert der Organismus typischerweise mit einer Steigerung der Herzfrequenz (Tachykardie), so dass das Blut schneller durch den Kreislauf gepumpt wird.

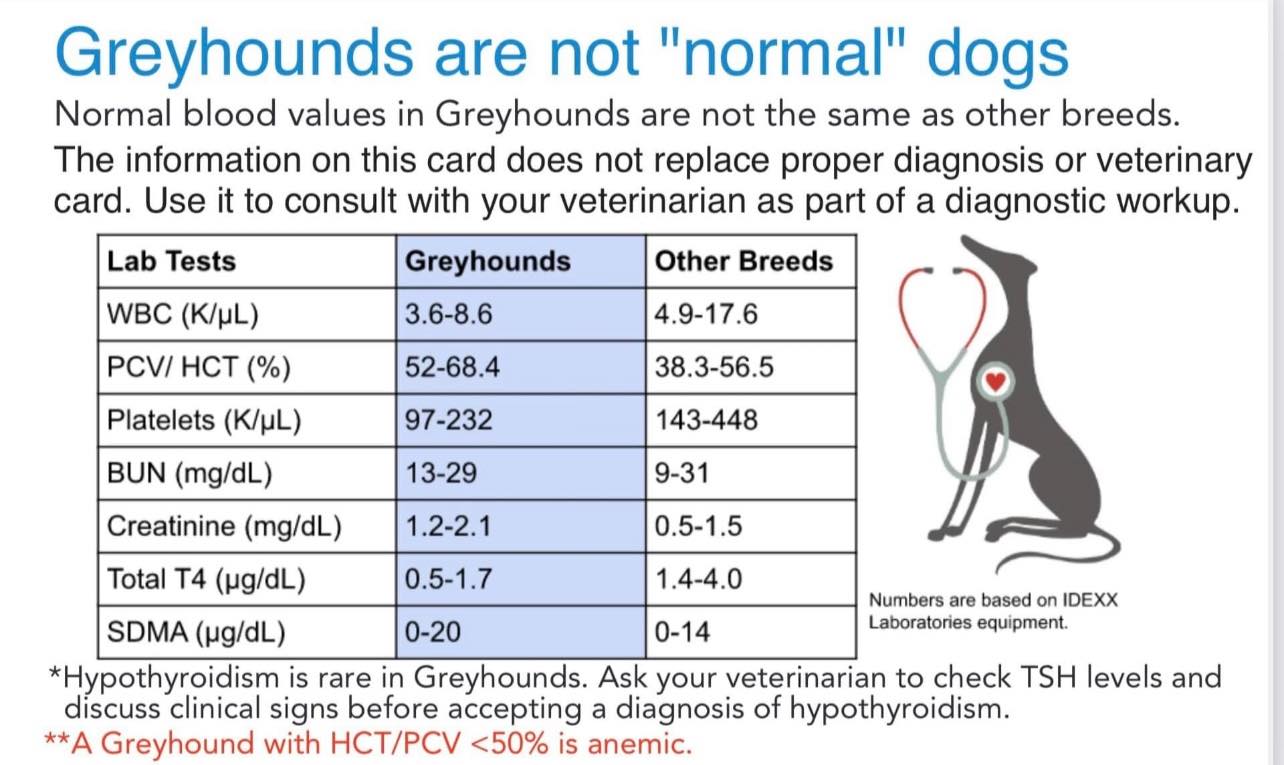

Der Referenzwert für den Hkt wird mit 35 bis 50% angegeben. Dies trifft jedoch nur auf normale Hunde zu. Greyhounds weisen typischerweise einen Hkt von 45 bis 65% auf. Ein Greyhound mit einem Hkt am unteren Ende des normalen Bereichs (z.B. 38%) dürfte bereits anämisch sein. In diesem Fall sollten weitere Tests durchgeführt werden. So können (Blut-) Parasiten (u.a. Anaplasmen, Babesien, Dirofilarien, Ehrlichien, Hepatozoon), chronische Leber- oder Niereninsuffizienz, Intoxikationen (auch durch bestimmte Medikamente, z.B. Acetylsalicylsäure, Chloramphenicol), Tumoren oder Autoimmunkrankheiten für eine Anämie verantwortlich sein. Auch eine Dehydratation kann zu einem hohen Hkt führen.

Leukozyten

Leukozyten erfüllen spezielle Aufgaben in der Abwehr von Krankheitserregern und körperfremden Strukturen. Sie gehören zum Immunsystem und sind dort Teil der spezifischen und unspezifischen Immunabwehr, weshalb sie auch als Immunzellen oder Immunozyten bezeichnet werden. Der Referenzbereich für Leukozyten liegt für Hunde bei 4.000 bis 15.000/µl (SI-Einheit: 4 bis 15 x 109/ l). Greyhounds haben häufig niedrigere Leukozytenzahlen. Üblicherweise findet man bei diesen einen Wert zwischen 2.000 und 6.000/µl (2 bis 6 x 109/ l). Daher ist eine Leukozytenzahl von 2.000/µl (2,0 x 109/ l) normal für die Rasse Greyhound. Bei einem ansonsten gesunden Hund kann auf weitere Untersuchungen verzichtet werden. Es gibt mehrere Arten von im Blut zirkulierenden Leukozyten:

- Granulozyten

- Neutrophile (stabkernige und segmentkernige)

- Eosinophile

- Basophile

- Monozyten

- Lymphozyten

- B-Typ

- T-Typ

Neutrophilen und Monozyten (als Vorläufer der Makrophagen) sind in der Lage, Bakterien, Viren und Pilze im Blut anzugreifen und zu zerstören. Ihre Zahl ist üblicherweise bei Stress (körperliche Belastung, Aufregung, Angst), Entzündungen oder Infektionskrankheiten erhöht. Als Ursache kommen auch bestimmte Stoffwechselstörungen (u.a. Diabetes mellitus, Cushing-Syndrom) in Frage. Bei Hunden mit einer schweren, generalisierten Infektion, Autoimmun- oder Knochenmarkserkrankung kann die Zahl der Zellen verringert sein. Bestimmte Arzneimittel (z.B. Cephalosporine, Sulfonamide, Metronidazol, Phenylbutazon, Kortikosteroide) beeinflussen vor allem bei Langzeitanwendung die Leukozytenzahl. Greyhounds weisen im Vergleich zu anderen Hunden eine niedrigere Zahl an Neutrophilen im Blut auf. Die Werte bewegen sich bei Hunde zwischen 3.000 und 10.000/µl (3 bis 10 x 109/ l). Neutrophile von 1800/µl (1,8 x 109/l) sind bei einem ansonsten gesunden Greyhound ohne klinische Bedeutung.

Lymphozyten sind weiße Blutkörperchen, die der Körper im Knochenmark und in den lymphatischen Organen (wie Milz, Thymus und Lymphknoten) bildet. Im Rahmen der Immunabwehr erfüllen Lymphozyten zwei wichtige Aufgaben:

- Die B-Lymphozyten sind für die Bildung der Antikörper verantwortlich.

- Die T-Lymphozyten regeln wichtige Dinge in der Organisation der Abwehr, und zwar mithilfe von Botenstoffen, die für die Informationsweitergabe zwischen unterschiedlichen Zellen des Immunsystems zuständig sind.

Eine erhöhte Anzahl an Lymphozyten tritt häufig als Reaktion auf fremde Proteine im

Körper auf. Dabei kann es sich um Bakterien, Viren, Parasiten oder auch einen Impfstoff (bzw. dessen Lösungsmittel) handeln. Die Werte steigen vor allem in der Heilphase akuter oder chronischer Infektionen an. Eine Erhöhung der Lympozytenzahl kann auch bei Nebenniereninsuffizienz (Cushing-Syndrom, Hyperadrenokortizismus) oder bestimmten Leukämieformen beobachtet werden.

Eosinophile beteiligen sich an der Immunantwort bei parasitären Infektionen und allergischen Reaktionen. Sie sind zur Phagozytose (sog. Fresszellen) fähig und können Histamin aus basophilen Leukozyten freisetzten. Eine Erhöhung der Zellzahl kann bei Allergien (Flöhe, Milben, Hausstaub, Futtermittelbestandteile), Parasitosen (z.B. Kokzidien, Giardien, Toxocara), Autoimmunkrankheiten (wie eosinophiles Granulom, Panositis, eosinophile Myelitis) und Neoplasien (u.a. Mastzelltumoren, eosinophile Leukämie) auftreten.

Bei Greyhounds fehlt oft die bei Hunden vorkommende charakteristische rot anfärbbare Granula. Das Fehlen deutet bei anderen Rassen auf eine Intoxikation hin.

Basophile spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei allergischen Reaktionen. Sie enthalten Heparin/Histamin (Allergie: Soforttyp I) sowie andere gefäßwirksame Stoffe. Basophile können die Blutbahn verlassen und im Interzellulärraum als Mastzellen wirken. Selten findet man bei Hunden erhöhte Werte. In der Regel geht sie mit einer ausgeprägten Erhöhung der Eosinophilenzahl einher.

Thrombozyten

Blutplättchen sind die kleinsten Zellen des Blutes. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung, indem sie sich bei einer Verletzung des Blutgefäßes an das umliegende Gewebe anheften („Thrombozytenadhäsion“) oder aneinanderheften („Thrombozytenaggregation“), sodass die Verletzung verschlossen wird. Zusätzlich setzen sie dabei gerinnungsfördernde Stoffe frei. Die Thrombozytenzahl kann bei Tumoren (z.B. maligne Hämangiotheliome, Lymphome, Melanome), Autoimmunkrankheiten (immunvermittelte Thrombozytopenie) sowie einigen Blutparasiten (wie Ehrlichia, Babesia) verringert sein.

Die Greyhounds haben eine geringere Anzahl von zirkulierenden Blutplättchen als andere Hunde. Probleme mit der Blutgerinnung treten jedoch nicht auf. Der Referenzbereich für die Thrombozytenzahl liegt bei über 150.000/µl (150 x 109/l). Bei Greyhounds findet man Werte von 80.000 bis 120.000/µl (80 bis 120 x 109/l). Ein gesunder Greyhound mit einer leicht verminderten Thrombozytenzahl bedarf der genauen Beobachtung. Die Bestimmung der Blutplättchen sollte nach 1 bis 3 Wochen wiederholt werden. Weitergehende Untersuchungen sind erforderlich, wenn der Greyhound Petechien (punktförmige Blutungen) oder Hämatome (Blutergüsse) entwickelt. In diesem Fall sollte ein Antikörper-Test auf Ehrlichien und Babesien durchgeführt werden. Zur Abklärung von Tumoren (Metastasen) bieten sich bildgebende Verfahren (Röntgen, CT) an. Die Bestimmung von Tumormarker (z.B. des CEA, carcinoembryonales Antigen) ist bei Hunden in der Routinediagnostik noch etabliert.

Teil II: Biochemische Parameter – Besonderheiten beim Greyhound

Zur Prüfung der Funktion von Niere, Leber, Muskeln und Schilddrüse werden ausgewählte biochemische Parameter bestimmt. Dabei handelt es sich um Enzyme, Elektrolyte, Stoffwechselprodukte und Hormone. Bei der Auswertung des Befundes kommt es neben dem Blutspiegel auch auf das Verhältnis von bestimmten Werten untereinander an.

Niere

Zur Überwachung der Nierenfunktion wird vor allem die Kreatinin-Konzentration im Blut sowie der Harnstoff oder der Blut-Harnstoff-Stickstoff (Blood Urea Nitrogen, BUN) genutzt. Harnstoff wird in der Leber gebildet und über die Niere ausgeschieden. Er entsteht beim Abbau von Eiweiß (Protein). Der BUN-Wert steht für den im Harnstoff enthaltenen Stickstoff. Als Azotämie bezeichnet man die abnorme Vermehrung von stickstoffhaltigen Endprodukten des Proteinstoffwechsels (Reststickstoff) im Blut. Hauptsächlich handelt es sich dabei um einen Anstieg von Harnstoff und Kreatinin.

BUN/Harnstoff erhöht, Kreatinin normal, Harnstoff-Kreatinin-Quotient erhöht

Die Ursache der Azotämie liegt vor der Niere: schwere Erkrankungen und Unfälle, Magen-Darm-Blutungen (verstärkter Eiweißabbau), Therapie mit Glukokortikoiden (Förderung des Eiweißabbaus), Herzschwäche, Schock, Blutdruckabfall, Dehydration (Durchfall, Erbrechen, zu geringe Trinkmenge)

BUN/Harnstoff erhöht, Kreatinin erhöht, Harnstoff-Kreatinin-Quotient nicht erhöht:

Die Ursache der Azotämie liegt in der Niere selbst. Die verschiedensten Nierenerkrankungen können eine Erhöhung des Harnstoffs bewirken. Bei normaler Eiweißzufuhr und guter Kreislauffunktion passiert dies aber erst, wenn die Nierenfunktion stark eingeschränkt ist (auf etwa 30% ihrer Leistung). Der Harnstoff eignet sich daher nicht zur Diagnose einer verminderten Nierenfunktion. Er kann lediglich zur Verlaufsbeobachtung genutzt werden.

BUN/Harnstoff erhöht, Kreatinin erhöht, Harnstoff-Kreatinin-Quotient erhöht:

Die Ursache der Azotämie liegt nach der Niere: Nierensteine, Verwachsungen, Tumoren, Entzündungen, Vergrößerungen der Prostata (Harnabfluss durch Hindernisse im Nierenbecken, im Harnleiter, in der Harnblase oder in der Harnröhre gestört)

Beim Greyhound ist aufgrund der größeren Muskelmasse die Kreatinin-Konzentration im Blut leicht erhöht. Der BUN weist dabei einen normalen Wert auf. Wenn der BUN außerhalb des Referenzbereiches liegt, sind weiterführende Untersuchungen (z.B. eine Urinanalyse) erforderlich.

Referenzbereiche:

- BUN: 9 – 23 mg/dl (3,2 – 8,2 mmol/l)

- Harnstoff: 20 – 50 mg/dl (3,3 – 8,3 mmol/l)

- Kreatinin: 0,4 – 1,2 mg/dl (35 – 106 µmol/l)

- Harnstoff-Kreatinin-Quotient: >0,5

Leber

Die Leberzellen stellen verschiedene Enzyme her. Diese beschleunigen verschiedene Stoffwechselvorgänge in den Leberzellen. Werden die Leberzellen geschädigt, zum Beispiel durch Krankheitserreger oder toxische Substanzen (u.a. viele Medikamente), können die Enzyme aus den Zellen freigesetzt werden und in das Blut gelangen. Ein Anstieg der Enzyme im Blut weist also auf den Leberschaden hin. Zu diagnostischen Zwecken wird die Alanin-Aminotransferase (ALT), die Aspartat-Aminotransferase (AST) und die Alkalische Phosphatase (AP) genutzt. Die Leberspezifität der Enzyme ist jedoch verschieden: ALT > AST > AP. So kommt die AST neben der Leber auch in zahlreichen anderen Organen, vor allem im Herzmuskel und der Skelettmuskulatur, vor. Die AP ist in Gallengang, Dünndarm, Niere, Knochen und Plazenta lokalisiert.

ALT

Erhöhte ALT-Aktivitäten findet man bei akuten und chronischen Leberentzündungen, Leberzelldegenerationen und -nekrosen, Stauungslebern; aber auch bei extrahepatischen Erkrankungen, wie z.B. entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen, Herzinsuffizienz und hämolytischer Anämie. Die ALT kann auch bei Tieren unter antikonvulsiver und Glukokortikoid-Therapie infolge Cholestase erhöht sein.

AST

Erhöhte AST-Aktivitäten können auf Hepatopathien, Myokardiopathien sowie Skelettmuskelerkrankungen (Entzündungen, Trauma, Greyhoundsperre = Rhabdomyolyse) hinweisen. Die AST ist zwar nicht leberspezifisch, gilt jedoch als nützlicher Parameter, weil sie in erster Linie in den Mitochondrien vorkommt und damit nur bei Zelltod freigesetzt wird. Wenn außer ALT auch AST erhöht ist, weist dies auf eine schwerere Zellschädigung hin als eine alleinige Erhöhung von ALT. Bei Erkrankungen der Skelettmuskulatur ist in der Regel auch die Kreatinin-Kinase im Blutserum erhöht.

Greyhounds weisen eine etwas höhere Aktivität an ALT, AST und CK auf als andere Hunde.

AP

Die AP-Aktivität ist bei Störungen des Gallenabflusses (Cholestase) und bei Krankheiten, die mit vermehrter Osteoblastenaktivität (vor allem bei wachsenden Hunden oder destruktiven Knochenerkrankungen) verbunden sind, erhöht. Die AP kann jedoch auch durch andere Faktoren, u.a. bei einigen Karzinomen und Mammatumoren, sowie bei Tieren unter antikonvulsiver und Glukokortikoid-Therapie ansteigen.

Weitere Parameter

Bei erhöhten Werten der o.g. Enzyme sind weiterführende Untersuchungen erforderlich. So bieten sich die Bestimmung der Gallensäure-Konzentration, von Cholesterin und Plasmaproteinen sowie ein Ammonium-Toleranztest (Leberfunktionstest) an. Eine abdominale Ultraschalluntersuchung oder Röntgenaufnahme kann ebenfalls wertvolle Hinweise auf den Zustand der Leber geben.

Referenzbereiche:

- ALT: bis 55 IU/l (bis 917 nkat/l)

- AST: bis 25 IU/l (bis 417 nkal/l)

- AP: starke Altersabhängigkeit

- bis 3 Monate: bis 530 UI/l (bis 8835 nkat/l)

- von 3 bis 6 Monate: bis 440 UI/l (bis 7335 nkat/l)

- von 6 bis 12 Monate: bis 250 UI/l (bis 4170 nkat/l)

- von 12 bis 24 Monate: bis 146 UI/l (bis 2434 nkat/l)

- von 2 bis 8 Jahre: bis 100 UI/l (bis 1667 nkat/l)

- von 8 bis 10 Jahre: bis 122 UI/l (bis 2034 nkat/l)

- über 10 Jahre: bis 183 UI/l (bis 3051 nkat/l)

Elektrolyte

Im Rahmen einer routinemäßigen Blutuntersuchung erfolgt auch die Bestimmung von Elektrolyten. Sie wird ebenso durchgeführt, wenn Symptome auf einen gestörten Elektrolythaushalt deuten könnten. Diese Anzeichen unterscheiden sich je nach dem Elektrolyt, dessen Wert verändert ist. Meist handelt es sich jedoch um Kombinationen aus mehreren Elektrolyt-Verschiebungen, da die Elektrolytstörungen miteinander im Zusammenhang stehen. Wichtige Elektrolyte im Körper sind unter anderem Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid und Phosphat.

Die Ursachen für zu hohe oder niedrige Werte können vor allem starke körperliche Anstrengung (Training, Wettkampf), Erbrechen, Durchfall, die Einnahme von Medikamenten, Erkrankungen der Nieren oder des Verdauungstraktes und Störungen des Hormonhaushaltes (Regelung des Elektrolytgleichgewichtes) sein.

Dehydrierte Hunde weisen in der Regel eine hohe Natrium-, Chlorid- und Kalzium-Konzentration im Blut auf. Ein hoher Kalium- und niedriger Natrium-Spiegel tritt bei an Morbus Addison (Hypoadrenokortizismus) erkrankten Hunden auf.

Bezüglich des Phosphat-Spiegels bestehen erhebliche Altersabhängigkeiten, die, ähnlich wie bei der AP, durch das Knochenwachstum bedingt sind. In Zusammenhang mit Tumoren (Lymphome, Myelom, Adenokarzinome), Hypervitaminose D (z.B. ausgelöst durch Cholecalciferol-Rodentizide), Erkrankungen der Nieren oder Nebenschilddrüse treten hohe Werte an Kalzium im Blut auf. Bei einer Hyperkalzämie sind weiterführende Untersuchungen erforderlich: Bestimmung von

BUN/Harnstoff und Kreatinin im Blut sowie des spezifischen Gewichts des Harns, Ultraschall von Schilddrüse und Nebenschilddrüse, Messung des Gehaltes an Parathormon (PTH), Durchführung eines ACTH-Stimulationstestes (Ausschluss der Addison-Krankheit), Untersuchung von Gesäugeleiste, Lymphknoten, Rektum, Ultraschall/Röntgen von Abdomen und Thorax, Zytologische Knochenmarksuntersuchung (Ausschluss eines Tumors).

Referenzbereiche:

- Natrium: 140 – 155 mmol/l

- Kalium: 3,5 – 5,1 mmol/l

- Kalzium: 2,3 – 3,0 mmol/l

- Chlorid: 96 – 113 mmol/l

- Phosphat: altersabhängige Unterunterschiede

- bis 3 Monate: 6,5 – 11,3 mg/dl

- von 3 bis 6 Monate: 7,2 – 9,3 mg/dl

- von 6 bis 12 Monate: 5,6 – 9,6 mg/dl

- von 12 bis 24 Monate: 2,7 – 5,4 mg/dl

- von 2 bis 8 Jahre: 2,1 – 5,0 mg/dl

- von 8 bis 10 Jahre: 2,1 – 5,2 mg/dl

- über 10 Jahre: 2,1 – 5,2 mg/dl

Glukose

Glukose ist die wichtigste Energiequelle des Körpers. Die mit der Nahrung zugeführten Kohlenhydratmoleküle müssen erst durch die Verdauung in Glukose um- beziehungsweise abgebaut werden. Dies geschieht mit Hilfe verschiedener Enzyme im Magen-Darm-Trakt.

Beim gesunden Hund ist keine Glukose im Urin enthalten. Sie ist erst bei Überschreitung der maximalen Rückresorptionskapazität der Niere (Nierenschwelle) im Urin nachweisbar. Erst wenn der Blutzucker über ca. 180 mg/dl (entspricht 10 mmol/l) ansteigt, kann Glucose nicht mehr vollständig rückresorbiert werden und tritt in den Urin über (Glukosurie).

Nachfolgend sind mögliche Ursachen für zu hohe oder zu niedrige Blutzuckerwerte aufgeführt.

Hyperglykämie (hoher Blutzuckerwert)

Glukose-Verbrauch zu gering

- Diabetes mellitus

- Akute Pankreatitis

- hoher Progesteronspiegel (z.B. bei einer Trächtigkeit)

- Akute Niereninsuffiziens

Glukose-Produktion zu hoch

- Hyperadrenokortizismus

- Phäochromozytom (Tumor des Niebennierenmarks)

- Glucagonom (Tumor der Bauchspeicheldrüse)

Physiologische Ursachen

- Kurz nach der Fütterung

- Anstrengung

- Aufregung

Hypoglykämie (niedriger Blutzucherwert)

- Mangelernährung

- Insulinom (Tumor der Bauchspeicheldrüse)

- Sepsis (Blutvergiftung)

- Insulin-Überdosierung beim diabetischen Hund

Referenzbereich: 55 – 120 mg/dl (3,1 – 6,7 mmol/l)

Albumin und Globuline

Unter dem Begriff Plasmaproteine (Albumine und Globuline) werden die Proteine des Blutplasmas und der interstitiellen Flüssigkeit verstanden, die unter physiologischen Bedingungen eine konstante Verteilung in beiden Flüssigkeitsräumen aufweisen.

Albumine sowie α- und β -Globuline werden vor allem in der Leber produziert. Die γ- Globuline (Antikörper) werden vorwiegend in lymphatischen Organen synthetisiert. Bei einem Leberschaden ist daher die Produktion der Eiweiße verringert. Ist nicht genügend Albumin im Blut, strömt Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in das umliegende Gewebe. Es kommt dann zu Wasseransammlungen im Gewebe (Ödeme, Aszites). Globuline spielen eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr. Eine erniedrigte Albumin-Konzentration kann in Relation zur Globulinfraktion mit Hilfe des Albumin/Globulin-Quotienten beurteilt werden.

Hypalbuminämie mit normalen bis erhöhten Globulinwerten (erniedrigter A/G-Quotient)

- verminderte Albuminsynthese (z. B. bei Leberfunktionsstörungen, Malabsorption, Maldigestion oder bei Akute-Phase-Reaktionen mit vermehrter Produktion von Globulinen)

- selektiver Verlust von Albumin (z.B. bei Proteinverlust-Nephropathie oder Nephrotischem Syndrom, seltener Proteinverlust-Enteropathie)

- Sequestrierung von Albumin in Körperhöhlen (Körperhöhlenergüsse, Vaskulopathien)

Hypalbuminämie mit erniedrigten Globulinwerten (normaler A/G-Quotient)

- akuter Blutverlust

- Hyperhydratation

- Proteinverlust-Enteropathie

- Exsudative/hämorrhagische Erkrankungen

Zu hohe Albumin-Werte werden in Verbindung mit einer Dehydratation beobachtet.

Bei Hunden wird eine Erhöhung der α-Globuline u. a. im Rahmen einer akuten Entzündung, Atopie (allergischen Reaktion), immunmediierten Erkrankung (Polyarthritis, systemischer Lupus erythematodes, lymphozytär-plasmazelluläre Gastroenteritis), Parvovirose oder Neoplasie beobachtet.

Erniedrigte α-Globulinwerte können z.B. in der Endphase einer Leberzirrhose auftreten und werden als Marker für eine schlechte Prognose gewertet.

Die γ-Globuline sind bei chronischen Infektionen (bakteriell, viral, mykotisch, parasitär) erhöht. Unter den Parasitosen seien Ehrlichiose und Leishmaniose erwähnt. Auch die bereits oben aufgeführten immunmediierten Erkrankungen können eine Rolle spielen. Unter den Neoplasien sind das multiples Myelom, das extramedulläre Plasmozytom, das Lymphom und die chronische lymphatische Leukämie von Bedeutung.

In Verbindung mit reduzierten Albuminkonzentrationen treten verminderte γ-Globulinwerte im Rahmen einer Proteinverlust-Enteropathie, bei externen Blutverlusten oder Welpen mit Parvovirose auf.

Greyhounds weisen eine signifikant niedrigere Konzentration an Gesamtprotein und Globulin als die Hunde anderer Rassen auf. Der Albuminwert ist jedoch vergleichbar. Ein gesunder Greyhound mit geringfügig unter den Referenzbereichen liegenden Werten bedarf keiner weiteren Diagnostik.

Referenzbereiche:

- Gesamtprotein: 5,4 – 7,5 g/dl

- Albumin: 2,5 – 4,4 g/dl

- α1 – Globulin: 0,2 – 0,5 g/dl

- α2 – Globulin: 0,3 – 0,9 g/dl

- β1- Globulin: 0,5 – 4,4 g/dl

- β2 – Globulin: 0,6 – 1,5 g/dl

- γ – Globulin: 0,4 – 1,4 g/dl

Schilddrüsenhormone

Die Schilddrüsenhormone werden die in den Follikelepithelzellen der Schilddrüse (Thyreozyten) gebildet. Die wichtigsten Hormone sind Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (Tetraiodthyronin, T4). Sie spielen eine wichtige Rolle für den Energiestoffwechsel und das Wachstum einzelner Zellen und des Gesamtorganismus und sind somit zwingend lebensnotwendig.

Bei Hunden findet man am häufigsten einen niedrigen Spiegel an Schilddrüsenhormonen. Die Hauptursache stellt die Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) dar. Doch auch jede andere Erkrankung (je schwerer, desto tiefer ist der T4-Spiegel) sowie zahlreiche Medikamente (z.B. Steroide, Phenobarbital, Sulfonamide, nichtsteroidale Entzündungshemmer) können dafür verantwortlich sein.

Die meisten gesunden Greyhounds haben einen leicht bis deutlich verringerten Spiegel an Schilddrüsenhormonen. Ihre Werte liegen unter dem Referenzbereich für Hunde. Ohne Ausschöpfung der diagnostischen Möglichkeiten sollte kein Greyhound mit Schilddrüsenhormonen behandelt werden! Eine unnötige, lebenslange Therapie schadet dem Tier. Die klinischen Symptome sind unspezifisch und ihr Schweregrad reicht von leicht bis sehr schwer. Häufige Anzeichen von Hypothyreose bei Hunden sind Lethargie, Gewichtszunahme, Haarausfall, trockene Haut und Haarkleid, Kälteempfindlichkeit und neurologische Symptome wie Gleichgewichtsstörungen.

Folgende Symptome können durch eine Hypothyreose verursacht werden: Apathie, Schwäche, Kälteintoleranz, Haarkleid- und Hautveränderungen (starkes Schuppen, stumpfes Fall, übermäßiger Haarverlust, Alopezie in sehr unterschiedlicher Ausprägung, Hyperpigmentierung, Otitis ceruminosa, Ohrranddermatose, Hautverdickung, sekundäre Pyodermie), Gewichtszunahme ohne übermäßige Futteraufnahmen, neurologische Störungen (u.a. periphere Neuropathien, vestibuläre Symptome, Krämpfe), kardiovaskuläre (z.B. Bradykardie) und gastrointestinale Symptome (z.B. Obstipation).

Die Beurteilung der klinischen Symptome kann beim Greyhound, wie auch bei anderen Windhunden, Schwierigkeiten bereiten. So sind die meisten Windhunde bis auf ein paar Sprints am Tag eher ruhig. Eine kalte Umgebung wird vermieden. Am Unterbauch und den Schenkelinnenflächen wächst das Fell häufig nur spärlich. Es handelt sich um physiologische Befunde.

Eine vollständige Untersuchung der Schilddrüsen umfasst folgende Parameter: Gesamt-T4, freies T4, T3, Endogenes TSH, Bestimmung von Antikörpern (T3-,T4-, Thyreoglobulin-Antikörper), TSH-Stimulationstest. Nur nach Abschluss aller Untersuchungen ist eine sichere Diagnose möglich.

Referenzbereiche:

- Thyroxin (T4): 1,2 – 4,5 µg/dl (15 – 58 mmol/l)

- Freies Thyroxin (freies T4): 0,6 – 3,7 ng/dl (7,7 – 47,6 pmol/l)

- Trijodthyronin (T3): 20 – 206 ng/dl (0,30 – 3,16 mmol/l)

(mit freundlicher Genehmigung von Stephan Teichmann, https://www.stephan-teichmann.de/category/windhundefreunde/)

Auf den folgenden Webseiten sind Umrechnungstabellen für Blutwerte und weitere Informationen eingestellt:

Umrechungstabelle Einheiten: https://www.imd-berlin.de/nc/leistungsverzeichnis/einheitenrechner.html